エクリプスのテールを適当にLED化する

お約束:合言葉は自己責任。

工程

その2:基板作成

2-1 LEDレイアウト思案

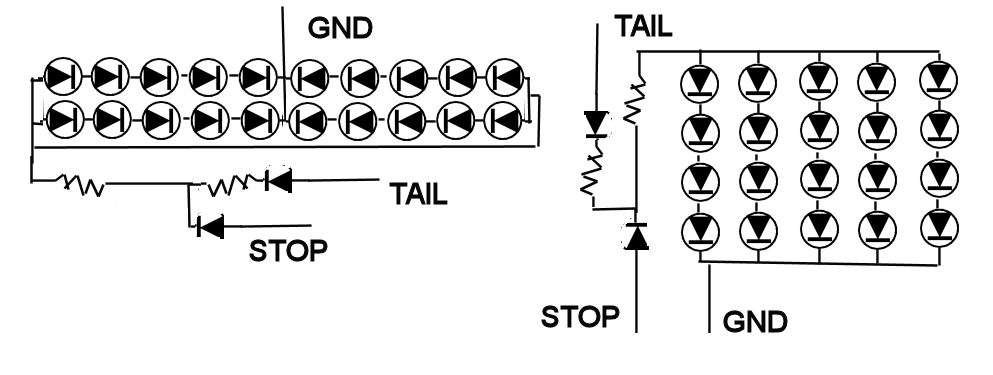

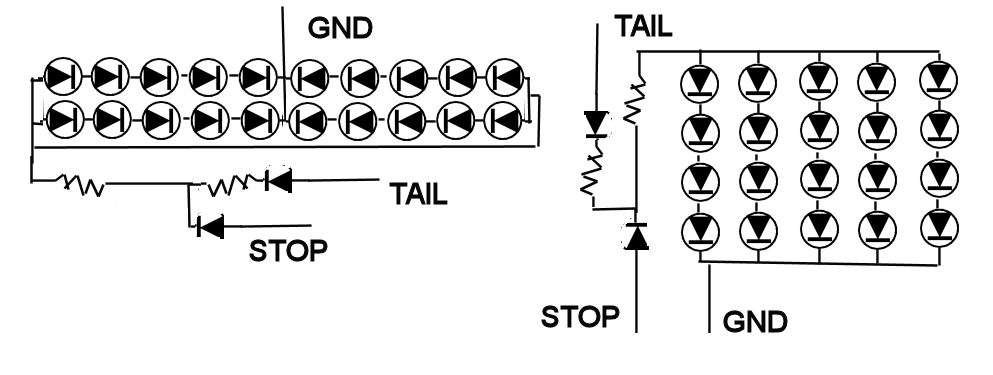

まず作成キットのWebページにある回路図を参照してください。

ただ、SHD-HBR01は直列5個x4に回路構成が変更されているそうなので、それを頭に入れます。

ユーロテールみたく丸型にしたいひとは頭を抱えるでしょうが、

わたしは丸テールは好みではないのでどうでもいいのです。

(てゆーか丸テールはスカイラインの専売特許でしょう普通)

むしろ、アルファロメオのような糸目テールがやりたかったのですが、

以前のLED(台湾OASIS)は直列4個x5列なので、回路上美しいレイアウトにできず、

しかたなしになんの変哲もない長方形にしました。

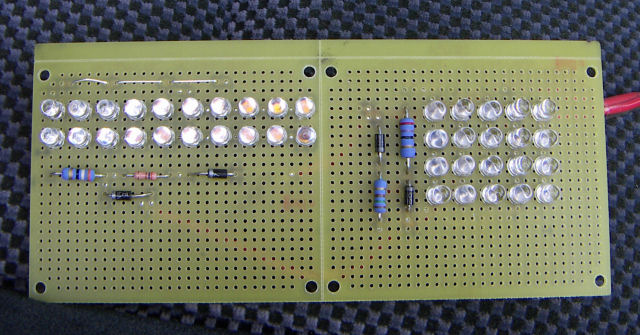

今回のSHD-HBR01なら、5x4の回路構成なので、

長細く10x2段に並べても回路的に楽です。

というわけで、内側にSHD-HBR01(5個直列)、外側に台湾OASIS製(4個直列)のレイアウトです。

抵抗の記号が落書きっぽいのは仕様です。

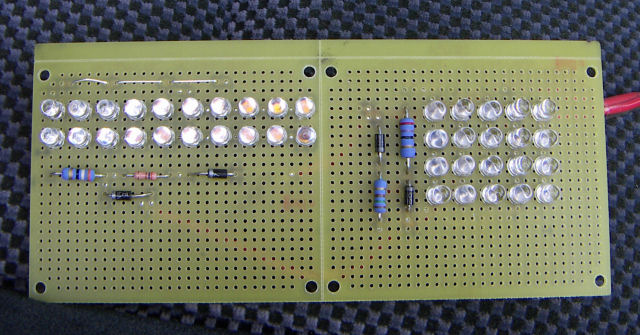

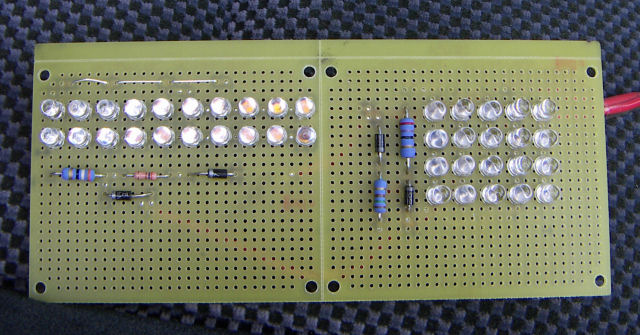

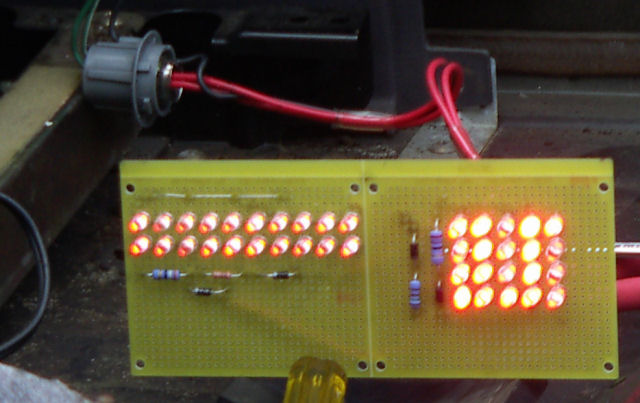

で、実装するとこんな感じになります。

2-2 ハンダ付けしやがれ

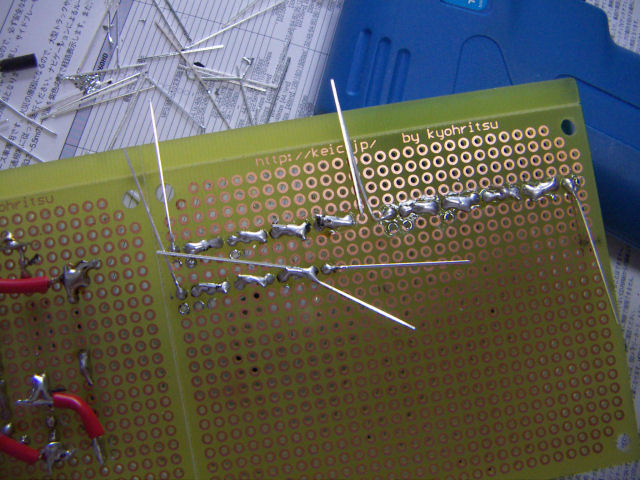

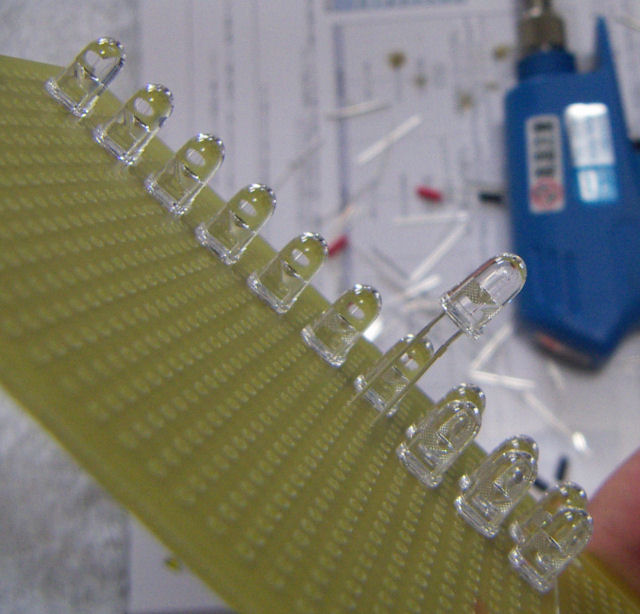

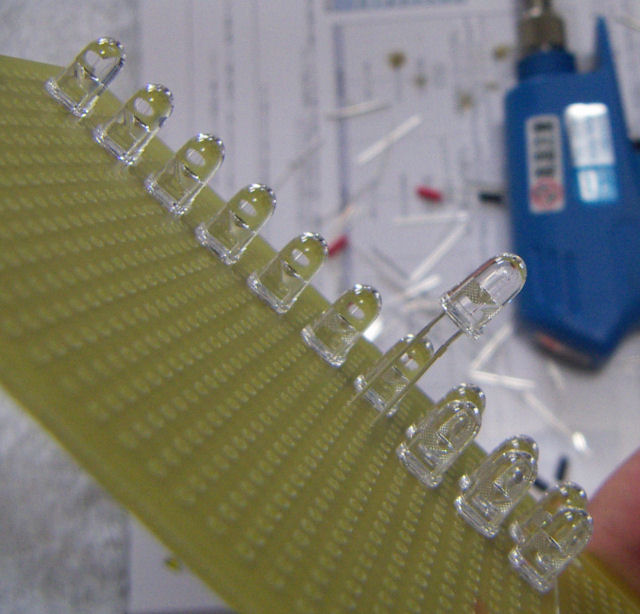

まずLEDをひたすらハンダ付けします。

電子工作の本などでは、背の低いパーツからハンダ付けするように書かれていますが、

今回の製作の場合、LEDの配置の仕上がりがすべてを決定してしまうので、

ともかくLEDを先にハンダ付けしてしまいます。

足は浮かさずにきちんと押さえこんで固定するのが、向きのばらつきをなくすコツです。

これが高いLEDになると、放熱板が内蔵されていて背面に放熱孔をあけないといかんとか

表面実装しか対応してないとか面倒すぎなんですが、

ただの2本足のLEDならこのへんのことは考えなくてすみます。

LEDのハンダ付けが済んだら、よく眺めて傾きなどがないか確認します。

あ、LEDは極性があるので逆向きハンダ付けはNGです。

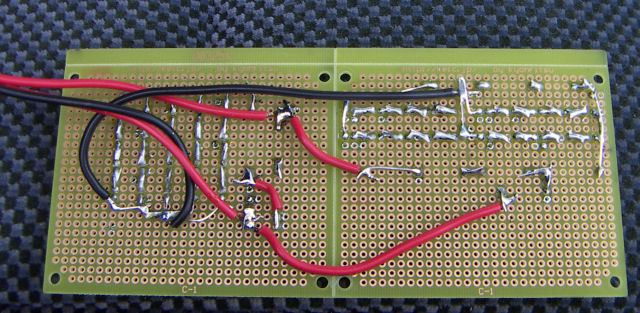

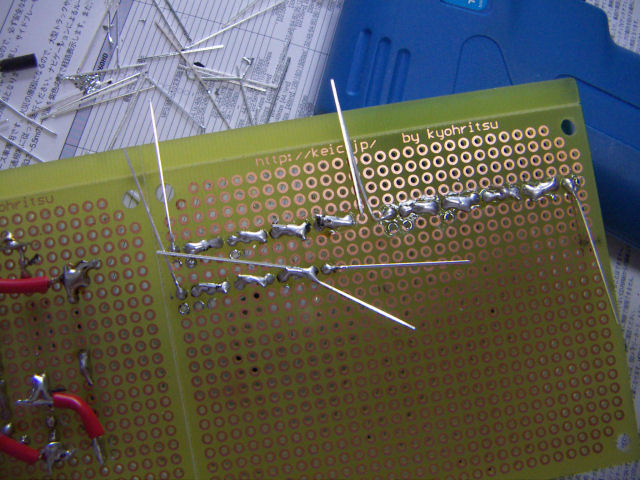

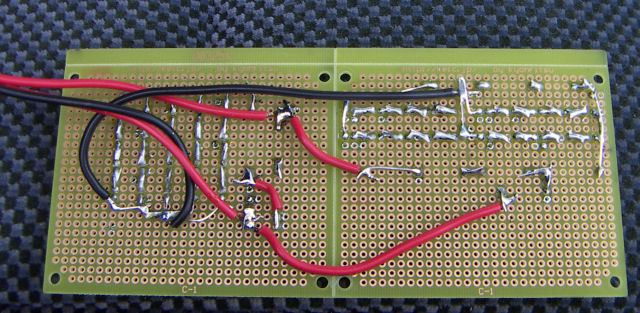

LEDのハンダ付けが終わったら、足をまとめつつ、抵抗とダイオードを足していきます。

ちなみにわたしは1回配線を間違えました。みなさんも気をつけましょう。

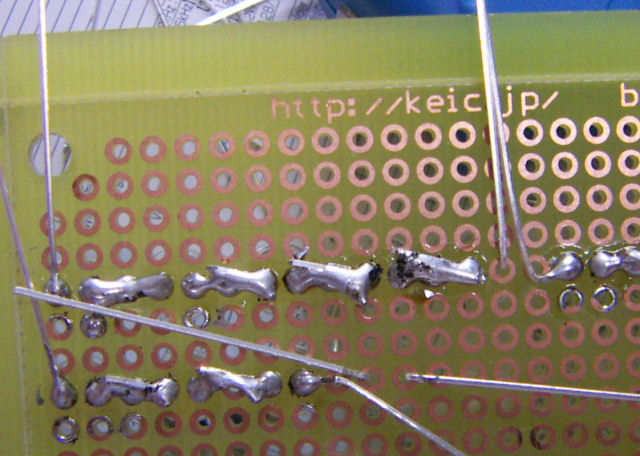

配線中の写真。LEDは1つづつハンダ付けしたほうがLEDがへんな向きになりにくいです。

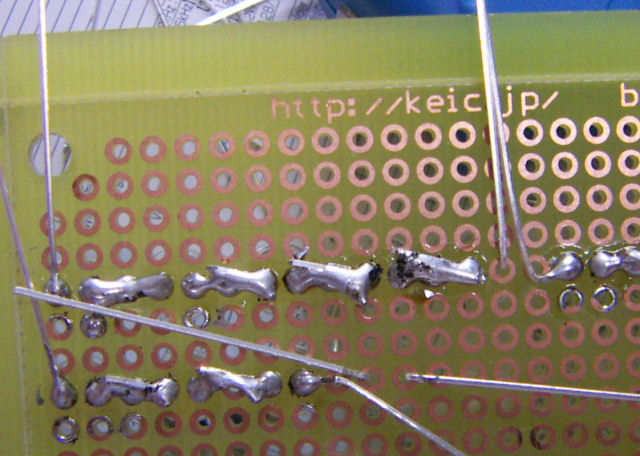

側面図。

2-3 口金に配線

惜しい事に、口金の端子のどっちがストップでどっちがテールかの情報は

しまりす堂HPにも書いてません。

が、そこからのリンクページに

解説がありました。

このサイドピンと端子の位置関係からストップ、テールの各端子の位置を把握して配線します。

あ、もちろんGNDも。合計3本です。

基板からの線は12cm程度にしました。別に理由があるわけでなく、適当です。

なお、スピーカケーブルの買い置きを使いました。

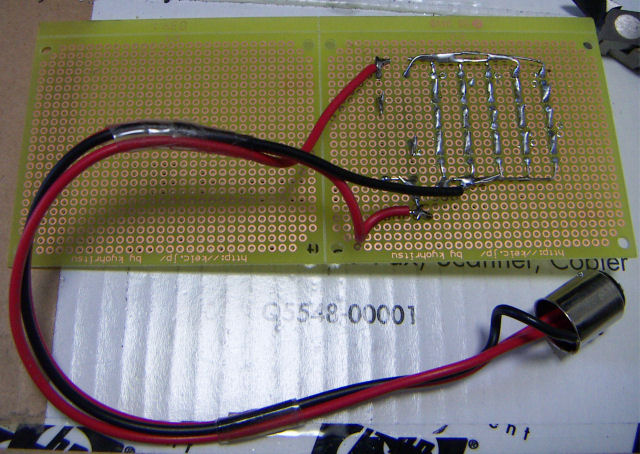

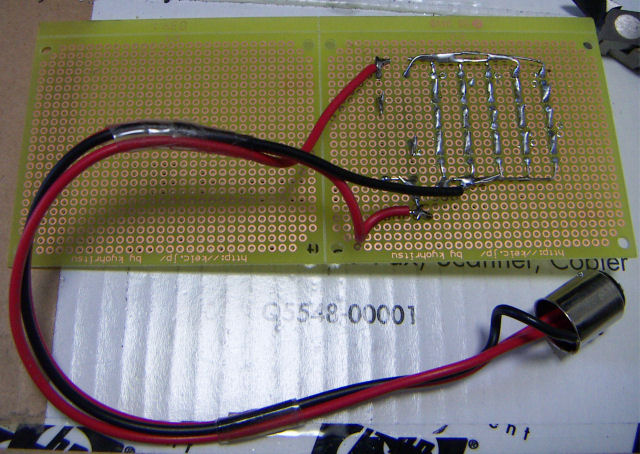

これはまだLEDを1組だけ使って作成したときのやつですが、一応口金取り付けの参考として。

なお、基板上の配線がまだミスってる時代のです。

ハンダ付け完成図:右テール用

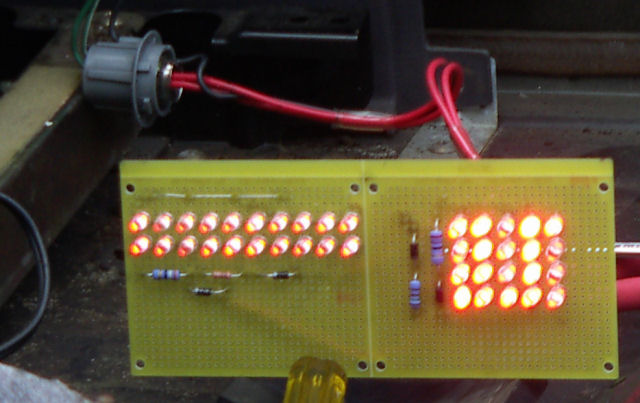

基板が完成したら、組み付ける前にテストしてみます。

口金を利用しているので、サービスホールから電球を引っ張りだして取り付ければOKです。

電球は片側2個とも取り外してから試しましょう。

リフレクターとかなくてもこれくらいは光ります。

前:工程1:次:工程3